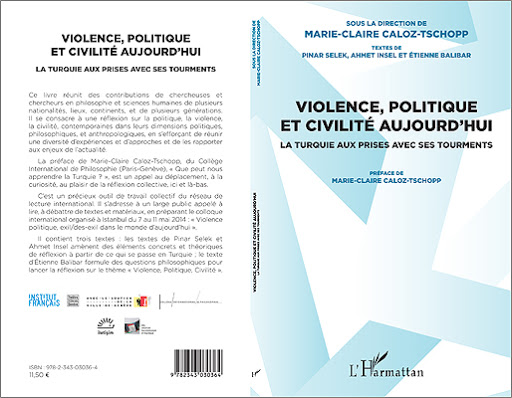

Marie-Claire Caloz-Tschopp

Textes de Pinar Selek, Ahmet Insel et Etienne Balibar, sous la direction de Marie-Claire Caloz-Tschopp.

L’Harmattan, 2014

Ce petit livre est édité en langue française et en langue turque à l’occasion d’un colloque international à Istanbul du 7 au 11 mai 2014, Violence politique, exil/des-exil dans le monde d’aujourd’hui organisé par le Collège International de Philosophie (CIPh), en collaboration avec l’Université de Galatasaray, l’Institut Français à Istanbul, d’autres partenaires institutionnels et de la société civile (voir listes et programme site exil-ciph.com).

Il réunira des chercheuses et chercheurs en philosophie, en sciences humaines et sociales de plusieurs nationalités, lieux, continents, générations. Le colloque se consacrera à une réflexion sur la politique, la violence, la civilité contemporaine dans ses dimensions politiques, philosophiques et anthropologiques, en s’efforçant de réunir une diversité de questionnements, d’expériences et d’approches et de les rapporter aux enjeux de l’actualité locale, européennes et d’autres continents.

Le colloque est ouvert à tout public. Il est gratuit. Les soirées auront lieu des débats publics où sont invités les gens d’Istanbul et d’ailleurs[1]. Un débat public avec Etienne Balibar aura lieu le dimanche matin au Gesayir Café, en ville d’Istanbul avec la société civile. La philosophie appartient à tout le monde. Les travailleurs intellectuels, les créatrices et créateurs ne se trouvent pas forcément dans les Universités. Ils sont actifs et pourtant trop souvent invisibles. Articuler la recherche, la réflexion ouverte à toutes et tous peut être constatée dans l’esprit, la pédagogie et l’organisation pratique, dont la traduction simultanée en turc et en français et français et turc des interventions du colloque et des débats.

Le choix d’Istanbul, ville cosmopolite de Turquie avec ses détroits, ses mers aux portes de l’Europe et de l’Asie est important. Dans une géopolitique qui se redéfinit dans la globalisation, la Turquie vit un moment de turbulence propice à des observations attentives. C’est un lieu symbolique, académique, politique d’un grand poids historique et culturel, civilisationnel, pour réfléchir à partir du travail philosophique d’Etienne Balibar et aussi d’autres textes. L’Europe est tentée par le repli. A partir de nos expériences diverses, il s’agit d’échanger entre travailleurs académiques et membres de la société civile sur place et à distance, des travaux, de questionnements sur la Violence, la Politique et la Civilité.

Quels sont les liens, les résonnances entre une situation actuelle locale, européenne, globalisée ? Les formes de violence de « basse intensité » ou alors « extrêmes » sont multiples et variées. On en fait l’analyse à partir de la place des femmes, des minorités, des politiques de libertés publiques, du rapport capital-travail-technique, du droit d’asile, de la migration, de l’intégration, des politiques publiques (santé, éducation, recherche, travail, chômage, vieillesse, sécurité, services, etc.).

L’exil et le des-exil évoqués dans le colloque sont à la fois la réalité et la métaphore de la situation de millions de citoyennes et de citoyens de Turquie, de gens dans le monde, peut-être de nous tous, exilés dans la grande transformation du monde d’aujourd’hui. Pour construire une vision globale de nos vies, lutter contre l’apartheid, la fragmentation, la précarisation, grâce à un déplacement physique et épistémologique à Istanbul, nous pouvons tirer des fils entre des situations emblématiques de violence. Dans le changement de paradigme, il nous faut affronter la complexité, le non savoir, les limites de nos outils théoriques et pratiques.

Ce petit livre est un instrument de travail collectif très accessible. Il s’adresse à un large public appelé à lire, à débattre de matériaux pour préparer la rencontre internationale d’Istanbul. Lire des textes de recherche en sciences sociales, en pratiques de terrain (textes de Pinar Selek, Ahmet Insel, de philosophie politique (texte d’Etienne Balibar), n’est pas réservé à des spécialistes, à une élite institutionnelle. Elle intéresse et concerne tout le monde. Le savoir est appelé à sortir de ses frontières instituées, à se démocratiser, à être réapproprié. A être reconnu quand bien même il est souterrain, précarisé. Il y a aujourd’hui une soif de connaître, de comprendre, de réfléchir, de parler, d’interpeler.

Sa version papier et sa mise en ligne visent une large diffusion pour rendre accessibles des textes de Pinar Selek, Ahmet Insel, Etienne Balibar. L’édition conjointe des éditions de l’Harmattan (à Paris) et des éditions Iletisim (en Turquie) permet une participation au débat à la fois local, européen, intercontinental. Le fait de croiser des recherches interdisciplinaires (philosophie, sciences humaines et sociales) et les questionnements de la société civile par l’organisation expérimentale d’un réseau de lecture diversifié auquel toute personne intéressée peut participer depuis Istanbul, Ankara, Diyarbakir, Paris, Genève, Lausanne, Bogota, Concepcion, Bangui, Venise, Madrid, etc.. C’est l’objectif central du colloque international. Les travaux, et les autres matériaux de préparation du colloque, programme sont mis en ligne : exil-ciph.com Le livre le sera aussi dans les deux langues.

Que peut nous apprendre la Turquie à propos de la violence, de la politique et de la civilité ? Nous avons besoin de comprendre les paroles, les silences, les gestes, l’espoir, la tristesse, l’endurance des manifestants de la place Gezi, de la place Taksim et aussi d’autres manifestations antérieures de femmes, de minorités, pour la mémoire (Arménie), de travailleuses et de travailleurs, d’artistes, de citoyennes et de citoyens. Que nous disent-ils ? Nous avons besoin de comprendre pourquoi nous avons envie d’aller les voir, les connaître, parler avec eux. Nous avons besoin de comprendre comment les ambivalences, les ambiguïtés, les atermoiements, les hypocrisies autour de la participation de la Turquie à l’Union européenne rejoignent des mouvements profonds, séculaires de la société turque (ce qu’explique bien Ahmet Insel dans son texte) qui s’inscrivent dans des habitudes, des compromis, des blocages, des reculs, des tâtonnements de la politique où tente de se construire une citoyenneté fragile dans la globalisation.

Schengen, Dublin, Frontex, Lampedusa… Parc Gezi, places Taksim, Tahrir, Syntagmia, Tian’anmen, Tlatelolco, de Mayo, Maidan Nezlejnosti, Yitzhak Rabin…. Autant de lieux, noms emblématiques des conflits et de l’invention politique des multiples actrices et acteurs des sociétés civiles dans le monde.

En Turquie, depuis longtemps les femmes, sont des malaimées de la République. En Turquie, depuis longtemps le génocide arménien de 1915 interroge d’autres négationnismes et amnésies, et surtout celles de la « question » kurde qui concerne directement 20% de la population et la politique dans son ensemble. Le déni kurde s’est traduit par une guerre civile, une mobilisation massive et un appel à un changement de paradigme politique allant bien au-delà des « critères de Copenhague ». Les citoyennes et les citoyens vivent tous les maux de la guerre qui, bien que concentrée à l’est de la Turquie, s’exprime dans tout le pays à de multiples niveaux de la société. Que l’on repère aussi en Europe et ailleurs. Il n’est pas facile d’entendre, de parler, de débattre dans le bruit des armes et les cris, l’autoritarisme des partisans de la force. Nous avons besoin de comprendre l’évolution des mobilisations des années 1980 – et avant – qui continuent aujourd’hui malgré la répression. Il existe de nouvelles perspectives du débat à explorer.

Nous avons besoin de comprendre que la multiplicité des frontières sanitaires, mentales, administratives, policières, linguistiques, culturelles s’inscrivent dans des pratiques violentes d’apartheid structurel et dans les vicissitudes de la « transition démocratique » s’affrontant à l’Etat jacobin, comme l’a souligné Semih Vaner et le rappelle Ahmet Insel. Les murs en béton sont la face matérielle visible de frontières invisibles dans l’inconscient socio-politique. Les frontières sont faites pour être subverties comme dit Jacques Rancière. Elles sont faites pour être déplacées dans un espace public où les places publiques dans les villes de Turquie et du monde prennent un sens nouveau pour les manifestants.

Travailler en deux langues (française et turque) en ne méconnaissant pas les autres langues pratiquées ou alors opprimées, ouvre l’imaginaire sur la multiplicité, les intraduisibles des langues, l’exigence de traduction[2], en Turquie, en Europe, en France, en Suisse, dans la République démocratique du Congo, au Brésil, Guangxi, Brisbane, etc. La richesse cosmopolite de la Turquie fait partie de l’héritage culturel européen, de la cartographie mouvante d’une Europe qui se cherche. Une Europe appelée à se déplacer dans la géopolitique du monde pour pouvoir prendre reconnaître son histoire coloniale, impériale et prendre connaissance de ses nouveaux visages. La Turquie, dans sa diversité, c’est nous. Nous, dans notre diversité souvent déniée, c’est la Turquie. Nous rêvons de construire un monde commun ouvert à l’altérité, à la justice, au droit d’avoir des droits (Arendt), à l’égaliberté (Balibar). Cela suppose relation, repérage des intraduisibles, apprentissage des conflits, conversion de la violence, traductions multiples, rencontres, débats, pratiques partagées.

Violence, Politique et Civilité aujourd’hui ? Réfléchir aux formes de violence contemporaines souvent extrêmes pour ne pas céder aux sombres démons dans une période d’incertitude, de danger de repli, de haine, de tentation d’usage de la force, suppose un travail de mémoire sur l’histoire de longue durée, ses schémas fondamentaux identitaires, sécuritaires, autoritaires, ses résistances au changement et aussi ses moments de rupture vers l’exploration de brèches ouvrant l’horizon des possibles en refusant de céder à la « violence extrême », selon le concept d’Etienne Balibar à débattre.

Violence, Politique et Civilité, suppose de ne pas restreindre le débat sur la civilité à la situation de banlieues de l’hexagone, mais de considérer le concept sous un angle nouveau, élargi, dans ce que Etienne Balibar appelle les nouvelles conditions de possibilité de la puissance politique qui appartient à toutes et à tous. Ou si l’on veut, repérer les entraves objectives et subjectives qui les mettent en danger. Repérer ce qui rend des sauts qualitatifs possibles dans la politique et la pensée intime et collective.

Pinar Selek, Ahmet Insel amènent des éléments concrets et théoriques de réflexion à partir de la réalité de la Turquie. Etienne Balibar partage des questions philosophiques pour lancer la réflexion.

Pinar Selek, à partir d’un inventaire des formes de domination – patriarcat, capitalisme, anthropocentrisme, hétérosexisme, nationalisme -, d’une observation de difficultés, des avancées des luttes sociales en Turquie, fait part d’une réflexion venue des luttes antimilitaristes et féministes, sur le changement de répertoire de la politique apporté par le féminisme dans un régime autoritaire. Qu’apporte le féminisme aux luttes des mouvements sociaux et aussi aux théories du pouvoir révolutionnaire ? Son objectif est de reformuler la question de la liberté, par une approche critique des théories existantes à la fois globale et cohérente.

Ahmet Insel, apporte un regard prospectif sur l’autoritarisme et la violence et ses anciens démons. Il pose deux questions : y a-t-il une sortie de l’état de transition où règne une démocratie aléatoire vers un régime de démocratie consolidée? Comment arrive-t-on à dépasser la dynamique d’avancée et de recul synchroniques qui s’inscrit dans la très longue durée et qui finit par représenter l’état normal? Ces questions interrogent les théories politiques sur la transition « démocratique » et mettent en cause l’universalité du modèle démocratique. Comment comprendre que la Turquie vit un état politique de « transition » depuis le 19e siècle? Quel régime politique s’invente dans les turbulences aujourd’hui ?

Etienne Balibar, en guise d’ouverture à son livre Violence et Civilité[3], formule quelques questions à débattre. Il entre en matière par une citation de Jacques Derrida : « la non violence est en un sens la pire des violences ». Il s’interroge sur l’équivocité des figures de la violence et de l’équivocité de la politique lorsqu’elle est confrontée à la violence. Sa réflexion sur la violence individuelle et collective tourne autour d’un embarras, quelque chose de l’ordre de l’indépassable. Impossible d’éliminer la violence. On ne sort pas de la violence, alors que faire et comment la penser, la convertir, la traduire en pratique politique sans lui céder ? Il énonce quatre embarras au cœur de la réflexion sur le rapport entre Politique et Violence pour élaborer une politique « d’anti-violence » par une confrontation « avec l’élément d’irréductible altérité qu’elle porte en elle ».

Nos remerciements vont spécialement aux Editions Galilée (Paris) qui ont autorisé la reprise du premier chapitre du livre d’Etienne Balibar, Violence et Civilité, pour la présente édition. Nos remerciements vont aussi aux Editions l’Harmattan (Paris), aux éditions Iletisim qui permettent l’édition et la mise en ligne rapide des textes en langue française et en turque. Ces deux partenaires du projet Istanbul, avec d’autres, participent au travail d’appui et de solidarité indispensable à une telle aventure. Nous les remercions.

Istanbul, Genève, Paris, janvier 2014.

[1] Tous les débats sont enregistrés par l’association « SavoirLibre », Lausanne et les Actes seront publiés et mis en ligne. Le débat du dimanche matin sera aussi mis en ligne édité par les éditions Metis, Istanbul.

[2] Voir à ce propos notamment, Cassin Barbara (dir.), Vocabulaire européen des philosophies, Paris, Seuil/Robert, 2004, dont il faut espérer un élargissement au turc et à d’autres langues de Turquie.

[3] Le livre d’Etienne Balibar, Violence et Civilité, Paris, éditions Galilée, 2010, est la référence avec d’autres textes, des réflexions du colloque d’Istanbul. Ce livre est en train d’être traduit en turc (éd. Iletisim).