Zoraida Gaviria

Resumen

Las ciudades no son ajenas al problema del exilio. Por el contrario, la tendencia de expansión y desarrollo de las ciudades latinoamericanas, caracterizada por el “Urbanismo Salvaje” produce exiliados internos y un tipo de ciudad que privilegia el individualismo y genera en sus habitantes miedo a la ciudad y al otro.

El texto se desarrolla en tres partes:

1. La transformación reciente de Medellín, lograda a través de Intervenciones de ciudad desarrolladas por el Estado con el loable objetivo de combatir el proceso de exclusión de los más pobres.

2. El urbanismo salvaje desarrollado por el sector privado, que marca una tendencia negativa en la ciudad. Así, mientras lo público ganaba importancia y calidad, los espacios de vida de sus residentes, perdían sus atributos y se convertían en territorios ganados por la especulación inmobiliaria, dando lugar a exiliados dentro de la ciudad.

3. Se presenta una hipótesis sobre el « barrio » como espacio de convivencia y de acogida que puede constituirse en una ruta hacia el desexilio.

Uno de los temas de más actualidad es el de los migrantes y refugiados. ¿Cómo contribuir desde el enfoque de ciudad, para mejorar esta grave situación en la que tanta gente está en situación de extrema pobreza y alto riesgo por la necesidad de proteger su vida y la de su familia? Sin duda las naciones democráticas, si verdaderamente lo son, tendrían que estar pensando en la forma de acogida que podrían dar a migrantes si llegan a su país. Pero, ¿cómo acoger migrantes de otras latitudes si en nuestras propias ciudades tenemos tantos desplazados por violencia, hambre y por el urbanismo salvaje? Este texto trata sobre este último aspecto, que pone de manifiesto la precariedad de nuestras ciudades, entregadas en forma pasiva y resignada, a la especulación inmobiliaria.

El caso de Medellín – Colombia

Medellín, ciudad capital del departamento de Antioquia, es la 2ª ciudad en importancia de Colombia. Está localizada en un hermoso valle formado por el rio del mismo nombre (en sus orígenes río Aburrá) en la cordillera central de los Andes. Es una ciudad mediterránea, lejos de los puertos del Caribe y el Pacifico Colombiano. Su economía estuvo por mucho tiempo basada en la industria manufacturera, actividad que fue duramente golpeada por los efectos de la globalización. Actualmente sus principales actividades económicas son el turismo de negocios, la confección y la moda, los servicios de salud especializados, la energía, el comercio y la construcción, principal generador de empleo en la región.

Medellín, con una extensión de 1.165,5 km2 y una población proyectada a 2017 de 2.508.452[1], es a su vez, la ciudad central de un área metropolitana conformada por los 10 municipios asentados en el Valle de Aburrá.

LA TRANSFORMACIÓN RECIENTE DE MEDELLÍN

Medellín tiene una larga historia de violencia y narcotráfico. El alcalde Sergio Fajardo le apostó, durante su mandato (2004-2007), a contribuir a la solución mediante la transformación de lo público y el mejoramiento de las condiciones urbanas de los sectores marginales de la ciudad, transformación que marcó un punto de partida para un proceso continuo de mejoramiento de las condiciones urbanas y de la imaginen ciudad.

Principales características de esta transformación de gran importancia e impacto en la ciudad

- Intervenciones en la ciudad desarrolladas por el Estado con el loable objetivo de combatir el proceso de exclusión de los más pobres, mediante proyectos de calidad en lo público y programas de rehabilitación de asentamientos subnormales.

- Estas intervenciones mejoraron la calidad de vida de los pobres y el acceso al derecho a la ciudad,

- Se logró un cambio de imagen de la ciudad entre propios y extranjeros y se posicionó la marca de ciudad.

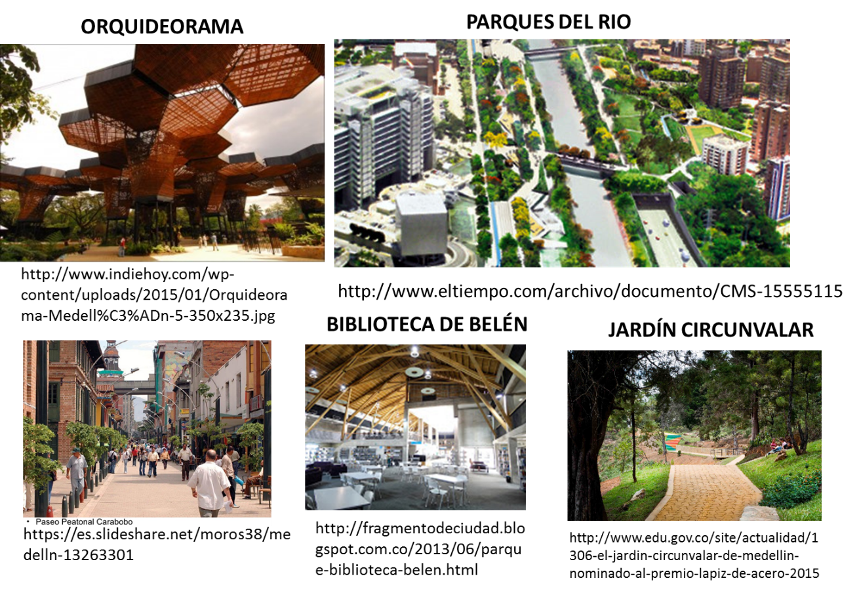

A continuación, algunas imágenes de los proyectos de transformación de Medellín:

Sin embargo, mientras lo público ganaba importancia y calidad, los espacios de vida de sus residentes, desarrollados por el sector privado, perdían sus atributos y se convertían en territorios ganados por la especulación inmobiliaria, dando lugar a exiliados dentro de la ciudad.

Los gremios, mediante procesos de gestión y lobby, indudablemente exitosos, han logrado:

- que la política de vivienda en Colombia se le entregue al sector privado,

- que se disminuyan los estándares de vivienda y urbanismo para abaratar la vivienda,

- que se den exenciones de impuestos a las VIS y VIP[2],

- que se eliminen todas las demás opciones de acceso a la vivienda diferentes a la producida por el sector privado,

- que se permita la construcción de vivienda social en las zonas marginales y alejadas de la ciudad,

Todas estas medidas se justifican como único camino para abaratar la vivienda y ampliar el acceso a la misma.

En consecuencia, desaparecen, tanto el barrio como espacio de construcción de ciudadanía, como los valores tales como la solidaridad, el respeto por el otro, etc. que hacen de la ciudad un hecho social. En consecuencia:

La especulación inmobiliaria nos ha arrebatado el territorio por lo tanto ahora,

SOMOS TODOS EXILADOS DE NUESTRAS PROPIAS CIUDADES.

El objetivo -según palabras del Alcalde Fajardo- de dotar la ciudad de escenarios donde se pueda construir una “……sociedad que desde la diversidad, sea reconocida y aceptada como el camino hacia una mejor convivencia” que tiene validez y continuidad en las dos administraciones siguientes, ha tenido un impacto positivo en la ciudad, pero no irradia hacia las zonas residenciales generadas o densificadas por el sector privado, pues en ellas desaparece el barrio y la calle como espacio de encuentro y construcción de comunidad generando un gran deterioro en la calidad de vida de la población. En consecuencia, no se logran los objetivos de integración social y equidad, por el contrario se profundizan las fracturas, la segregación y la inequidad.

Es decir, emulando un prólogo de Jordi Borja, a un libro sobre la transformación de Barcelona, estas intervenciones en lo público serían las luces de la transformación de Medellín, para dar paso luego a las sombras.

EL URBANISMO SALVAJE COMO FORMA DE EXILIO DE LOS HABITANTES

Las sombras se tienden sobre las zonas residenciales donde habita la población de todos los estratos, y donde el actor protagónico es ahora el sector privado a través del mercado inmobiliario y la construcción. Es allí donde se da el exilio, ya sea por expulsión generada por proyectos inmobiliarios, o por la desaparición del barrio en los proyectos de vivienda para la población más pobre. Los pobladores se convierten en habitantes de la ciudad, que pierden el derecho a la ciudad, y en muchos casos su propio territorio construido mediante procesos sociales de mucho tiempo de gestación. Lamentablemente en Medellín, al igual que en muchas ciudades latinoamericanas, la ocupación del suelo generada por el sector privado se caracteriza por procesos especulativos altamente rentables, dando como resultado lo que podríamos llamar “urbanismo salvaje”.

Desde hace ya un tiempo considerable, se tiene una preocupación a nivel mundial, por el proceso de gentrificación originado en los proyectos de renovación urbana, que han tomado protagonismo, como estrategia de gestión para la recuperación de zonas abandonadas por la desindustrialización o con procesos de deterioro, y que se desarrolla a partir de la demolición de barrios tradicionales populares para dar cabida a una oferta inmobiliaria de mayor nivel y costo. A pesar de que las leyes y las normas locales establecen la protección a moradores, la realidad es que el proceso tal como está concebido, solo da lugar al desplazamiento de los habitantes que se convierten en exilados de su propio territorio que, en el mejor de los casos, terminan viviendo en zonas marginales, en viviendas precarias, distantes de los servicios de ciudad, con altos costos de movilidad y sostenimiento, como consecuencia de una lógica económica determinada por el incesante incremento del valor del suelo, y por lo tanto de la especulación.

Las políticas urbanas, los planes, los programas, no consideran la opción de rehabilitación gradual de estos sitios, mediante procesos en los cuales los habitantes del barrio a rehabilitar, sean protagonistas y actores, y el camino a seguir ya no sea determinado por el valor del suelo y el negocio inmobiliario, sino por las características específicas del sitio y su comunidad. Si así se hiciera, en la gran mayoría de los casos no tendría cabida el negocio inmobiliario, y donde sí la tenga estaría supeditada a las lógicas de transformación derivadas de un proceso lento y comunitario. Lo que se da actualmente en el marco de políticas y normas estatales, pareciera estar haciéndole el juego a la especulación inmobiliaria.

Pero la tendencia al exilio urbano es más extendido y grave que la gentrificación producto de la renovación urbana. El exilio cobija toda la ciudad. El crecimiento explosivo de la ciudad en suelo sin urbanizar en sus márgenes, mediante desarrollos sin “urbanismo” es decir vivienda sin barrio, conlleva a la destrucción de los procesos sociales que constituyen nuestro aprendizaje como ciudadanos, desde la niñez.

El barrio es sin duda el espacio social por excelencia, la esencia misma de la ciudad educadora. Es allí donde aprendemos a ser ciudadanos, a conocer y respetar la diversidad, a entender que este mundo está poblado de personas con culturas, ideas, modos de vida, comportamientos diferentes, y que la relación con ellos nos enriquece culturalmente y nos educa en el respeto y la tolerancia, y en últimas para la democracia.

La desaparición del barrio en los estratos altos se hace mediante urbanizaciones cerradas que exaltan la individualidad, no hacen otra cosa que generar miedo a la ciudad y al otro, segregar la población, concebir la ciudad como espacio de vandalismo y peligro, por lo tanto se niega la ciudad y se abre el más rentable de los negocios inmobiliarios que es ocupar suelo rural con usos urbanos, creando suburbios percibidos como “seguros” y dependientes del automóvil.

En los estratos bajos también desaparece el barrio, porque en varios países de América Latina la política de vivienda para los más pobres se orientó al abaratamiento de la misma para hacerla accesible, mediante el otorgamiento de subsidios en dinero y la disminución de los estándares de calidad de la vivienda y se le entregó al sector privado, dando como resultado torres de vivienda de alta densidad, puestas en medio de la nada en la periferia de las ciudades.

El resultado de esta política es la segregación social llevada al extremo y una transformación cultural basada en el miedo al otro, que privilegia el individualismo.

A todo lo anterior se suma que el cambio de imagen de la ciudad, producto de la reciente transformación de lo público, la ha hecho más atractiva para migrantes. De un lado los desplazados del campo y los reinsertados de la guerrilla tienen en mente a Medellín como destino. De otro, los inversionistas en bienes raíces y los empresarios del turismo ven en Medellín la mejor oportunidad, la consideran “la gallina de los huevos de oro”. Los nuevos negocios, incrementan aún más el valor del suelo y por ende la gentrificación que algunos llaman hoy turistificación[3]. En otras palabras el mejoramiento de la ciudad se ha convertido también en una nueva amenaza para los ciudadanos.

Por otra parte el centro de Medellín ha presentado desde hace años un alto deterioro, generando al mismo tiempo expulsión de la población de altos estratos, y un atractivo para negocios altamente rentables asociados al deterioro, como la prostitución, los inquilinatos, el comercio popular, las ventas callejeras, y los expendios de drogas, entre otros, todo ello mezclado con las ofertas institucionales y culturales que brinda el centro y que muchos ciudadanos aun apreciamos y disfrutamos. Sin embargo, se ha iniciado una lenta tendencia de recuperación del centro, producto, tanto de la gestión pública como de movimientos ciudadanos, que ha generado una percepción de que ahora sí parece ser una realidad el mejoramiento y revaloración del centro. Esta tendencia, sin duda, positiva, ya muestra signos de convertirse en amenaza dado que el valor de la propiedad inmueble se está incrementando de manera acelerada. Sus habitantes actuales han manifestado el temor de que muy pronto serán expulsados.

Son muchos los impactos de la situación descrita, pero el más preocupante, en mi concepto, es la destrucción de los procesos comunitarios, la exaltación de la individualidad y la segregación social.

En un mundo globalizado, esta forma de ocupación genera un caldo de cultivo para proyectos nacionalistas que rechazan los migrantes por físico miedo. En cambio ciudades que enaltecen el barrio como espacio social y de relacionamiento con el otro, crean las condiciones para la convivencia ciudadana, nos hace ciudadanos libres pero respetuosos de los otros y nos enseña el valor de la diversidad, del cruce de culturas, del debate de ideas, etc. En síntesis nos hace ciudadanos preparados para convivir con los otros, para recibir, para comunicarnos, nos hace seres humanos libres y con espíritu democrático.

EL « BARRIO » COMO ESPACIO DE CONVIVENCIA Y DE ACOGIDA. RUTA HACIA EL DESEXILIO Y ALGUNAS IDEAS PARA EL CAMBIO

La hipótesis que quiero plantear es que la recuperación del barrio y la dignidad de la vivienda pueden contribuir de manera significativa a la formación de ciudadanos libres, de mente abierta, solidarios, y propicios a la convivencia ciudadana. Desaparece el miedo al otro, se valora la diversidad, se enriquece la cultura de las gentes, dando como resultado la construcción de ciudadanía más propensa a la democracia que a proyectos nacionalistas fundados sobre el miedo al otro, al diferente.

Es aquí donde aparece el valor de los andenes y las fachadas en la ciudad, pues son estos, los que conforman los espacios del encuentro, de las relaciones sociales, los que hacen posible una ciudad abierta e integrada, donde el encuentro con el otro es casual y cotidiano. “Dice un autor que no tiene nada que ver con el urbanismo como André Breton, el fundador del surrealismo, que él amaba las ciudades porque en cada esquina puedes tener una sorpresa” (Borda, 2012)

“Podemos moldear a las ciudades, pero al final las ciudades acaban también moldeándonos a nosotros”. La infancia de los niños que pueden jugar en la calle o ir andando al colegio no es igual que la que se pasa en el asiento de atrás del coche o del autobús escolar”. (GEHL, 2014)

Algunas ideas para el cambio

Para reorientar la tendencia descrita hay que entender la ciudad, e ir al fondo de los procesos sociales e incorporarlos en los procesos de planeación y gestión del territorio, no olvidar jamás, que el ser humano es el objetivo central de la planeación y gestión del territorio, que la ciudad no es un negocio inmobiliario, que este es apenas una actividad económica que se lucra del uso y aprovechamiento del suelo, pero la ciudad es ante todo un hecho social, donde nunca, el ser humano, puede dejar de ser su protagonista.

Se requiere cambio de mentalidad y de procesos de gestión, no basta con introducir en las políticas, programas y normas que establecen la obligatoriedad de la participación, el respeto a moradores, ni menos aún de programas de vivienda barata que se logra mediante la desaparición del urbanismo y la disminución de los estándares de calidad de la vivienda.

Algunas ideas a considerar para la planeación y gestión de las ciudades:

- Definición de una política pública de recuperación del barrio, como forma de ocupación del territorio en las zonas residenciales, con participación real y efectiva de las comunidades.

- Establecimiento de una normativa y unos instrumentos que garantice que el urbanismo de los nuevos desarrollos conformen barrio.

- Una participación activa y efectiva del estado en los programas de VIS y VIP, que incluya como una opción de acceso a la vivienda, la autoconstrucción acompañada de programas de créditos blandos, bancos de materiales, asistencia técnica.

- Privilegiar, en la política de vivienda del estado, el urbanismo sobre la construcción que puede ser asumida por los mismos habitantes. Sin duda, con ello se lograría recuperar la dignidad de la vivienda y el barrio, como hábitat favorable a la construcción de ciudadanía

- Un nuevo enfoque a los programas de renovación urbana que incluyan procesos de renovación / rehabilitación de sectores degradados, donde sus habitantes sean protagonistas y principales beneficiarios

- Intervenir la ciudad construida con programas como los PUI

- Cambios profundos en los procesos que hagan viable estos nuevos enfoques

Para terminar quiero resaltar la idea de que lo importante en nuestras ciudades es

RESCATAR EL TERRITORIO DE LAS MANOS DE LA ESPECULACIÓN PARA DEVOLVERLO A LOS HABITANTES

Borda, J. (24 de septiembre de 2012). ESPECTADOR.com. Obtenido de http://www.espectador.com/sociedad/248950/urbanista-jordi-borja-la-ciudad-ideal-debe-ser-un-lugar-de-diversidad-tanto-como-de-libertad-y-de-igualdad

Borja, J. (Mayo 2011). Espacio público y derecho a la ciudad. VIENTO SUR Número 116/, 11.

GEHL, J. (2014). CIUDADES PARA LA GENTE. Infinito .

Laurens Mens y Patricia Callaghan, c. d. (15 de mayo de 2017,). « Si queremos tener ciudades en las que vivir, tenemos que regular la locura del mercado ». (D. Penado, Entrevistador) EL BOLETÍN. Diario de actualidad y finanzas .

[1] « POBLACIÓN MUNICIPIOS VALLE DE ABURRÁ (COLOMBIA. PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPALES POR ÁREA A junio 30)

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls. Consultado 05/04/2017″

[2] VIS: Vivienda de interés social. VIP: Vivienda de interés prioritario. Son dos categorías de vivienda dirigidas a la población más pobre. Las VIS tienen un valor techo de: 135 SMLM equivalente aproximadamente a $100’000.000 (€ 31.000, estimado 03/05/2017) a Las VIP: 70 SMLM = $737.717 equivalente a $51.640.190,00 000 (€ 16.000), estimado 03/05/2017)

[3] Al respecto, ver entrevista con Laurens Mens y Patricia Callaghan, 2017 (Laurens Mens y Patricia Callaghan, 2017,). http://www.elboletin.com/noticia/149032/internacional/laurens-ivens-concejal-de-vienda-y-tercer-teniente-de-alcalde-de-amsterdam-y-patricia-callaghan-concejala-de-vivienda-del-barrio-londinense-de-camden-town.html